OUVRIER EN SOYE (André ROUSSEL)

MAITRE OUVRIER EN SOYE (Jean-François

ROUSSEL)

Marchand Maître OUVRIER EN SOYE (Jean-françois ROUSSEL père et François

ROUSSEL)

à

TOURS

OUVRIER EN

SOYE Jacquardier ou

jacquardié : ouvrier qui

travaille sur un métier monté à la Jacquard, puis désigne progressivement tous

les ouvriers en soie.

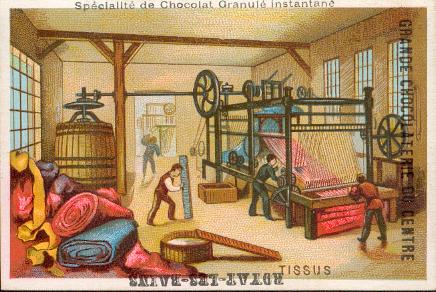

Cette « manufacture »,

spécifiquement urbaine, est, comme presque toutes les manufactures textiles,

dispersée. Elle se présente sous la forme de petits ateliers domestiques, situés

dans des maisons particulières et éparpillés dans quelques paroisses3.

Physiquement, la manufacture est donc peu visible, mais le fait qu’elle soit

présente partout, permet à ses membres de se rencontrer dans toute la ville :

« Au lieu de quelques manufactures de soie, contenant chacune quelques centaines

de métiers groupés dans un espace restreint, c’était comme une cité dans la

ville et comme un monde de métiers, dont le bruissement animait du matin au soir

les quartiers urbains et suburbains » L’organisation économique de cette

manufacture est très hiérarchisée. Au bas de l’échelle se trouvent la plupart

des métiers spécifiquement féminins, qui peuvent aussi être à la campagne : les

rouetteuses, les encaneuses, les moulinières, les dévideuses, les ourdisseuses.

Ensuite viennent ceux qui travaillent au tissage sur les métiers : les plus

nombreux sont les ouvriers[ères]

en soie, mais

les maîtres-ouvriersy

oeuvrent également, pour leur compte ou pour autrui. Dominique Godineau, en

se fondant sur différents travaux de recherche, rappelle que, même si ces

derniers possèdent une maîtrise et dirigent un atelier, ils sont sous la

dépendance économique des marchands-fabricants ; leur statut est proche de celui

des salariés… Enfin, au sommet de cette hiérarchie se trouvent les marchands-maîtres-ouvriers,

les marchands-fabricants et les négociants qui contrôlent la production et la

commercialisation de la soie.

La fabrication de la soie

|

La soie

|

|

|

La soie provient du papillon Bombyx

mori de

son vrai nom. Sa chenille, appelée ver à soie, produit un fil employé

pour la fabrication de la soie. On le trouvait à l'origine dans les pays

où poussait le mûrier blanc, c'est-à-dire en Chine, en Inde, en Perse.

Il est rapidement devenu complètement domestique au point que la

chenille a besoin de l'homme pour se nourrir et que le papillon ne sait

pas voler. |

|

|

|

La femelle du

Bombyx pond de 300 à 500 oeufs (appelés "graines"), puis meurt peu

après. Pour qu'ils éclosent, il est nécessaire de les maintenir au

chaud. On utilise des couveuses aux parois remplies d'eau chaude,

appelées "castellets". |

|

|

Le ver à soie

|

|

|

À sa

naissance, le ver mesure quatre millimètres. Il passera les cinq

semaines de sa vie à engloutir des feuilles de mûrier, pour atteindre 10

centimètres. Son poids sera multiplié par 10 000 et il subira quatre

mues. A la fin de sa vie, il faut l'alimenter en feuilles quatre fois

par jour. |

|

|

|

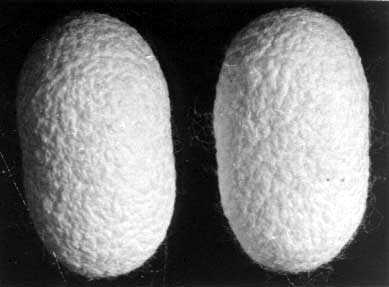

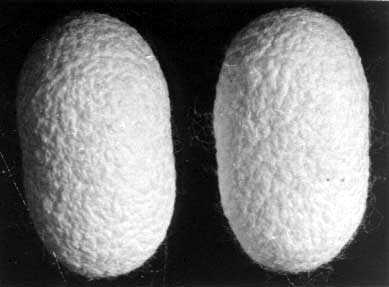

Le cocon

|

|

Les chenilles

grimpent sur des supports et s'y attachent à l'aide d'un fil.

Il leur faut deux jours pour s'installer et commencer à filer le cocon.

Il leur faudra régurgiter un à deux kilomètres de fil pendant quatre

jours pour former ce cocon. |

|

|

|

La fabrication de

la soie

|

|

|

|

On empêche les

chrysalides de se transformer en papillon, car en sortant du cocon, le

papillon le percerait et briserait le fil. Les chrysalides sont donc

étouffées à l'aide d'air chaud. Autrefois on les plongeait dans l'eau

chaude pour dévider le fil de soie.

La dévideuse réunit

plusieurs fils de cocons ,de quatre à dix selon la grosseur du fil

désirée, et les dévide en même temps. Le fil ainsi constitué est

recueilli sur le dévidoir.

|

|

|

|

Le moulinage

consiste à tordre ensemble plusieurs fils de soie pour plus de solidité.

Plus le fil est tordu, plus l'étoffe sera souple.

On fait bouillir les écheveaux avec un dissolvant afin d'éliminer les

dernières traces de grès. Le grès, aussi appelé séricine, est une

matière qui entoure le fil de soie. La couleur du grès dépend de la race

du vers, alors que le fil de soie est toujours blanc. Le fil est ensuite

imprégné d'alun afin de pouvoir recevoir la teinture. L’alun est un

produit qui sert à fixer la teinture.

|

|

|

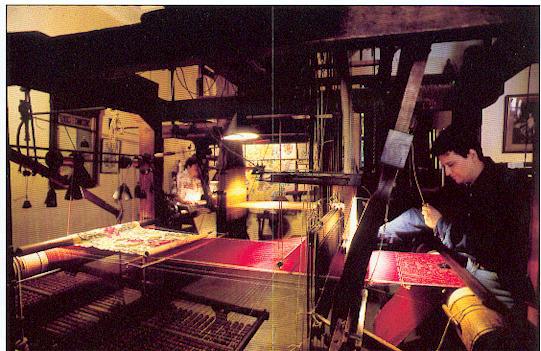

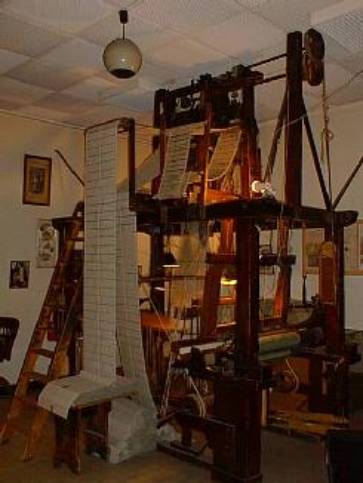

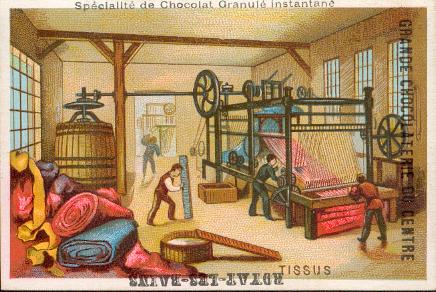

Le tissage

|

|

|

|

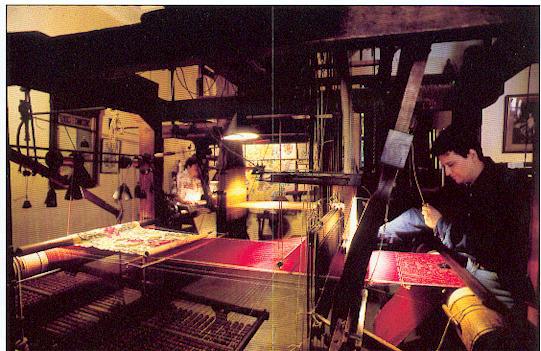

Dernière étape de la production de

la soie, le tissage s'effectuait sur des métiers à bras jusqu'au début

du XIXème

siècle. |

|

|

Métier à bras |

|

|

|

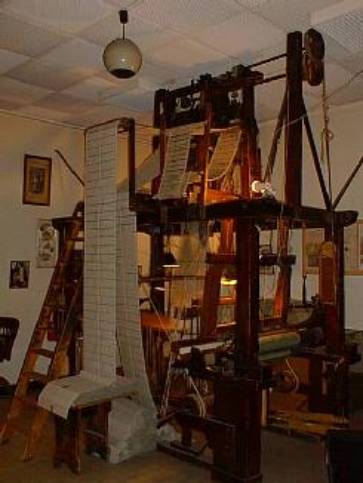

La mécanisation

et l'arrivée du métier Jacquard augmentèrent alors considérablement les

capacités de production. C'est à cette époque que Lyon devint la

capitale mondiale de la soie. |

|

|

|

Métier Jacquard à

cartons perforés |

|

Manufactures de Soie à Tours.

Ce fut en

1470 que Louis XI, Roi de France, établit à

Tours des Manufactures de Soie. Les premiers ouvriers qui

y travaillèrent, y furent appelés de Gènes,

de Venise, de Florence, & même de la Grèce;

& en 1480 au mois d'octobre, ce Prince leur

donna des lettres patentes qui contiennent

de grands privilèges, dont une partie leur

est encore conservée.

Au carrefour de la rue de Constantine et de

la rue de Maillé, la

maison du Croissant ou

de la Belle Teinturière est un exemple de

maison bourgeoise du XVème siècle. C'est

dans ce quartier que s'installèrent, autour

de 1470, les ouvriers de la soie venus à

Tours à la demande de Louis XI.

En

Tourraine, les vers à soie sont

élevés dans des magnaneries

appelées "verreries" ou

"verries". Elles étaient souvent

situées au sein des anciennes

galeries des carrières

désaffectées. Les niches

creusées à même la roche

abritaient les vers à soie En

Tourraine, les vers à soie sont

élevés dans des magnaneries

appelées "verreries" ou

"verries". Elles étaient souvent

situées au sein des anciennes

galeries des carrières

désaffectées. Les niches

creusées à même la roche

abritaient les vers à soie

|

On comptait autrefois

à Tours 700 moulins à dévider, mouliner, &

préparer les soies; 8000

métiers pour

en fabriquer des étoffes; 40000

personnes employées

à dévider la soie, l'apprêter & à la

fabriquer. Tout cela se trouve réduit à 70

moulins, à 1200 Métiers, & à 4000 personnes

seulement qui subsistent de l'ouvrage des

soies.

Cette industrie de

luxe, longtemps rivale de Lyon par la qualité de ses productions, faisait vivre

le tiers de la population active de la ville de Tours au XVIe siècle

Au

début du XVIIIème siècle, l'activité reprend. L'habilité des dessinateurs de

motifs est reconnue. Grâce à un arrêt du Conseil d'Etat de 1787, leurs modèles

sont protégés pour 15 ans.

Au

début du XVIIIème siècle, l'activité reprend. L'habilité des dessinateurs de

motifs est reconnue. Grâce à un arrêt du Conseil d'Etat de 1787, leurs modèles

sont protégés pour 15 ans.

|

De gueules à une épingle

d'argent posée en pal,

surmontée en chef d'une navette plate, accostée à dextre d'un

couteau à couper le velours

et de pinces pour tirer les dents des peignes,

et à senestre d'une paire de ciseaux, d'une passette et d'une

aiguille,

le tout posé en pal et d'argent (D'Hozier).

|

|

L'apprentissage impose à l'apprenti de vivre chez

le maître, celui-ci ayant à la fois un rôle de professeur et

d'éducateur. Un règlement de Colbert fixe en 1667 la durée de

l'apprentissage à cinq ans. L'âge minimum est de treize ou quatorze ans,

mais il faut noter que la Manufacture emploie pour les travaux annexes

beaucoup d'enfants plus jeunes qui n'ont pas le statut d'apprenti. Dans

le contrat, le maître s'engage à "loger

et coucher ledit apprenti, le nourrir de bouche, lui fournir feu et

lumière, lui faire blanchir son gros linge et le perfectionner dans son

art de fabricant en étoffes de soye, sans lui rien cacher de ce qui en

dépend".

Le maître-ouvrier,

lui, peut travailler pour plusieurs fabricants à condition de ne pas

mélanger les fils qui lui ont été fournis. Par ailleurs il a

l'obligation de porter l'ouvrage fini au "Bureau

de la Communauté" pour

être vérifié et qu'il y soit apposé "en

tête et en queue sur une tirelle de deux pouces, les initiales de son

nom, le nom et la qualité de l'étoffe, ainsi que le nombre des portées

dont la chaîne est composée". |

la

Révolte des Canuts, au cri célèbre de "vivre

libre en travaillant ou mourir en combattant",

accompagnée de la non moins célèbre chanson d'Aristide Bruant :

"Mais notre règne arrivera

Quand votre règne finira!

Alors nous tisserons

Le linceul du vieux monde,

Car on entend déjà

La révolte qui gronde!"

Le métier mécanique

a sonné le glas

broché de soie

style restauration

au métier Jacquard.

|